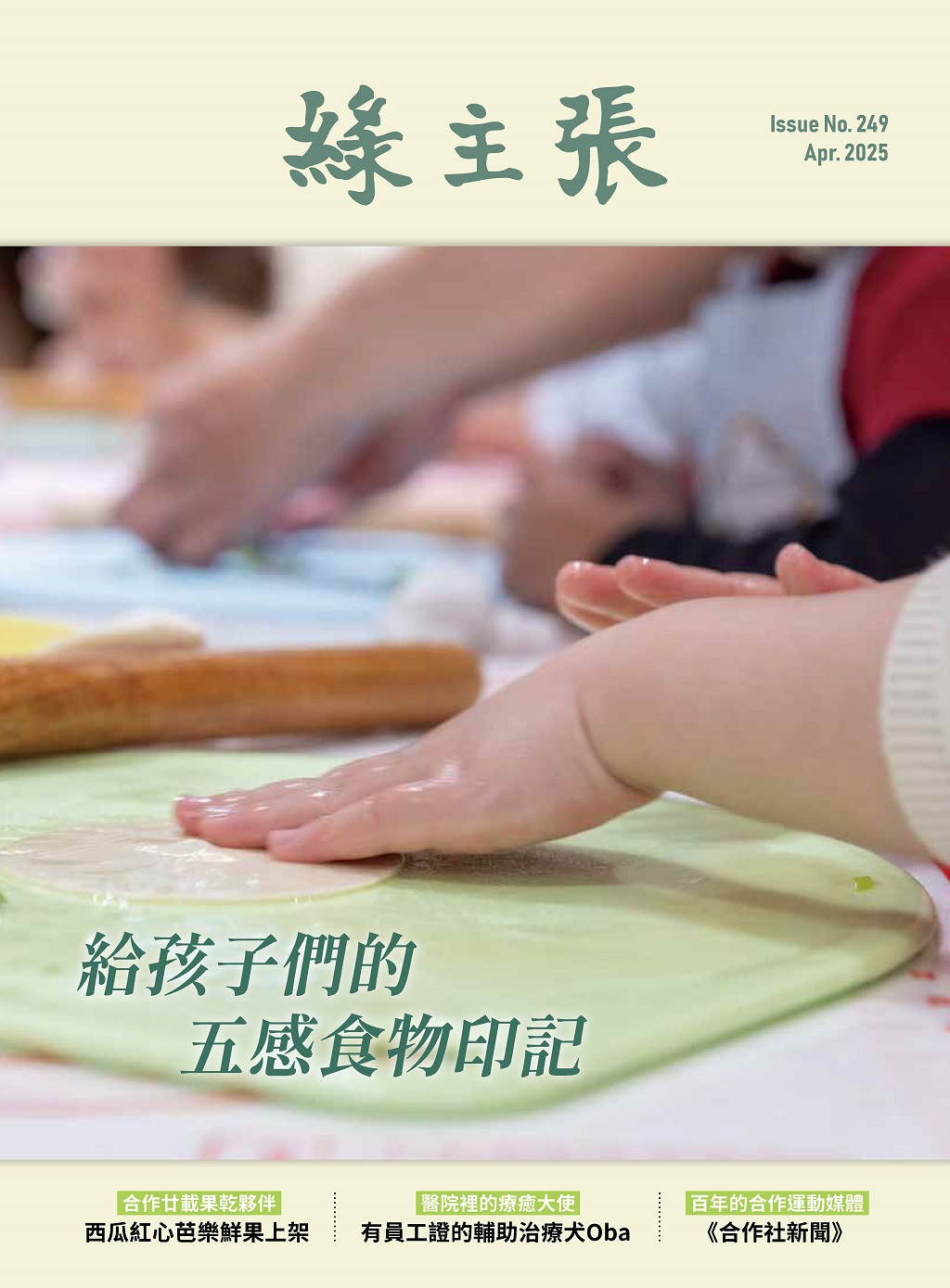

草仔粿從頭做起 古早手法傳承米食技藝

2025-04-05・給孩子們的五感食物印記

文字/莊佩珊 攝影/王永村 食譜設計者/林足芬(板橋站社員) 照片/企畫部

在寒冷乾枯的冬季,眼睛會渴望春天的綠意。一場親子共作中,林足芬老師一打開蒸籠,鮮綠色的草仔粿療癒視覺,驅走寒意;餡料的香氣飄滿廚房,讓人忍不住深深吸一口氣。傳統的不只是味道,足芬老師更帶著學員運用架上圓糯米,從壓米取米糰、捻粿皮到包餡料,一一體驗古早味的真功夫。手作米食的趣味與技藝,在家就可以複製,也將米食文化傳承給我們的下一代。草仔粿(點圖見詳細食譜)

草仔粿是常見傳統米食,閩南人稱為草仔粿,客家人稱為艾粄,過往製作時常是全家大小一起參與的任務,大人磨米炒料、小孩壓米瀝水,可稱古早式的親子共作。食譜中傳統版粿皮使用圓糯米、簡易版使用糯米粉,再搭配鹹甜兩種餡料,鹹甜馨香,真真讓人食指大動。

精彩活動報導

親子一起動手做 傳統美食草仔粿

三月中春寒料峭,陰雨中的新店站卻鬧熱滾滾,這裡正舉辦著一場古早味草仔粿親子共作。教作老師林足芬一邊帶著大人小孩搓揉米糰,一邊介紹這次教作使用的重要食材——圓糯米與糯米粉。孩子像是玩黏土般開心,大人則是紛紛回憶起小時候在家中幫忙的故事,七嘴八舌就像回到古早農村中,上下準備過節料理的熱鬧景象。

草仔粿是許多人兒時記憶的美食,也是清明時節重要的米食之一,此刻製作正好應時,搭配著手作,足芬老師希望也讓學員們再次認識台灣豐富的稻米文化。她說明教作中使用的圓糯米和蓬萊米屬於梗米,是許多傳統米食如湯圓、粿的重要食材,運用豐富而廣泛。同時她也解釋,傳統草仔粿多使用青草汁液,不過此次使用的是三月到五月正當季的艾草打成泥,活動中她取出一株新鮮艾草,讓大家一聞鮮採艾草的香氣。

為了讓學員體會古早米食製作手法,足芬老師選擇從米漿水開始介紹,她先將前天浸泡磨製好的米漿水放入棉布袋中,教大家用家中都有的帶孔洞容器,將布袋放置其上,再施以重量慢慢瀝水,體會古早手法的費工費時。許多小時候有經驗的社員們忍不住七嘴八舌地說「以前都叫小孩坐上面」、「我家是用扁擔的竹竿兩旁掛石頭壓」,學員們腦海中記憶,從一個個步驟中不斷地被勾出來。甚至還有旁邊來採買的社員忍不住亂入,說到在家鄉金門清明節不是吃潤餅、草仔粿,是用七種時令食材做成的「七餅」。

蒸籠一打開,當中的草仔粿真是面貌萬千,有新店區會主委林玉霞傳統橢圓的捏褶子樣貌,也有孩子各種的創意造型,有綠色外皮再加上紅色條紋的,有紅色外皮綴上兩顆綠點點的。足芬老師說讓孩子自由發揮,從中學習珍貴的合作體驗與食農知識,這就是合作社獨有的共育精神。而她也希望藉由介紹簡易方式製作米食,讓大家更認識台灣米食料理,欣賞米食豐富的內涵,動手一起做,才能讓珍貴的文化繼續傳承!

食譜設計者 林足芬(板橋站社員)

資深教作老師,2010年加入合作社,並在孩子長大後於站所服務超過5年。目前積極參與區會活動,也擔任北南分社生活材主委及教委會議題推廣員。從小在大稻埕長大,豐富的美食體驗以及長年的烹調經驗,培養出深厚的料理功夫。

| 合作社好用食材推薦 圓糯米 產於宜蘭三星,口感軟黏甘甜,適合製作粿類、粽子、油飯、米糕、湯圓、年糕等傳統米食。  |

糯米粉 使用合作社指定的圓糯米為原料,採水磨、冷凍乾燥製成,可製作湯圓、年糕、麻糬等。  |