到達蘭埠部落尋訪金針不日花

2021-09-03・產品故事

文/劉光容 攝影/林靜怡

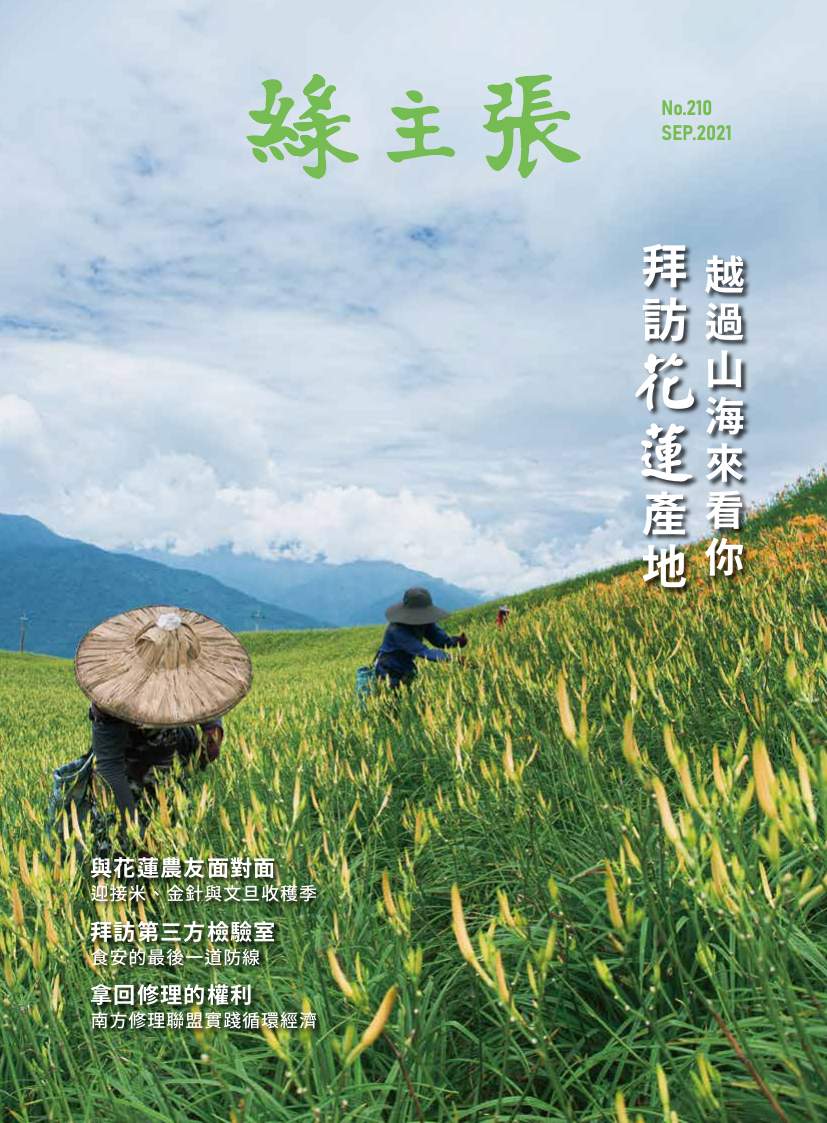

台灣第一個國際認證原鄉農產八月盛夏,花蓮六十石山的金針花,點綴滿山頭橙黃一片,吸引大批遊客拍照遊覽,難以想像位於六十石山區的達蘭埠部落,仍有區域至今沒有電力,晚上只用煤油燈照明。

無毒金針花栽培的開端

雖然金針花為當地經濟產業作物,但早年金針加工產業較傳統,普遍使用亞硫酸鹽浸泡,為的是烘乾後可以保持色澤鮮豔,並延長保存期限。但攝取過多亞硫酸鹽產物,可能導致人體過敏。由於中國進口金針品質良莠不一、削價競爭,金針市面價格波動幅度大,影響族人生計,產銷的問題慢慢浮現。民國90年,初抵達蘭埠部落的張英妹牧師看見部落產業的問題,想要帶領族人過更好的生活,認為應該盡量減少金針生產過程的添加物,讓產品更符合健康的需求。民國92年,花蓮縣政府推動無毒農業,於是張牧師與先生哈尼阿木決定響應,為了解產銷過程,親身投入耕作。經過多次實驗,夫婦力行不噴農藥、不施化肥的栽培方式,也用肉桂、香蕉、蛋殼等材料自製液肥,混入防治蟲害的資材,無償發送給部落夥伴,更花費多時找到不浸泡亞硫酸鹽、不燻硫,也能烘焙出金針原色的關鍵:烘烤溫度,這才讓金針的品質逐漸穩定下來。

各方協助、獲得國際認證肯定

張英妹到部落的同一年,桃芝颱風重創台灣,許多民間單位投入協助地方產業復興,世界展望會正是其一。當時世展會協助達蘭埠部落開發友善栽種方式,提供資源培力,並協助找到當時任職台北生物技術開發中心的研究員吳美貌老師。儘管吳美貌一再提醒她,「無毒農業需要的勞力比慣行農業更多,你確定嗎?」張英妹笑說:「當時就憑信心講一定要做無毒農業,也沒有錢,只能信上帝。」

民國95年,教會協助部落創立花蓮縣達蘭埠文化農業產業推廣協會,建立「不日花」品牌,販售無毒炭焙金針,延續至今。而主婦聯盟合作社從民國99年與達蘭埠部落合作,由協會協助把關栽種生產過程、合作社不定期架上抽驗,多年來相互信任,提供社員安心、好品質的乾燥金針。

走進部落,蛙鳴和鳥叫此起彼落,見證純淨的生態。達蘭埠部落無毒炭培金針曾於2005、2008年申請有機認證,但沒有通過。第一次是過往長期使用農藥的土壤殘留農藥,因此不合格;第二次則是土地產權等文件缺乏。後來吳美貌建議直接爭取國際認證,當時請國外有機認證相關人員來台採檢需要一大筆費用,也是吳美貌協助找資源,後來一舉通過瑞士生態市場研究所IMO 國際有機轉型驗證,成為台灣第一個獲國際認證的原住民部落有機產品,也成功打響不日花品牌,並順利爭取到申請原住民保留地,更長久穩定地種植金針。

換工傳統應對人力挑戰

部落在做無毒農業時,阿美族的換工傳統(阿美語:malabaliw) 成為一大助力。換工意指互相協助農忙工作:今天幫我家做工、明天換我幫你家做工,體現互助合作的精神。主人家每天都要準備換工族人的三餐宵夜,住較遠區域的族人還會提供他們晚上住宿的工寮。張英妹笑著說,「以前剛開始共管金針田,由協會安排交換工,現在已經很習慣了,農戶會自行換工拔草,不讓人操心。」因為無毒耕種不能噴藥,滿山遍野的金針園只能彎下腰去拔草,田間管理變得更困難。雖然金針價格還算穩定,卻因為工作繁雜,越來越少人願意耕作;再加上金針植株最高只長到腰間,採花時需要一整天彎著腰,是非常辛苦的工作,當時一起打拼的農戶逐漸凋零,或轉種植生薑等附加價值高的作物,剛開始有28戶農家種金針,轉型到現在只剩10戶。

每年八到九月是金針開花的季節,除了遊客前來之外,農家也開始密集忙碌勞動。採收金針的時候,需搶在金針花開花前一到三天將花苞採下,否則開花之後,便失去了經濟價值,即是不日花「一日不辛勤、隔日即成花」的真實體現。對農民來說,每一朵花都是一整年辛苦的成果,自然捨不得花蕾綻放,每天都彎著腰趕著採金針,如果白天沒有採完,還會戴上頭燈,晚上繼續採。

辛勤生產原色金針

每年金針花季,六十石山滿滿的遊客人潮,往往在協會經營的小吃攤駐足流連。「金針花要加麻油炒,炒辣椒、蔥、蒜、豬肉,金針爽脆的口感大家都喜歡。」張英妹說。金針可以分為一日花、二日花、三日花,一天後開花,即稱為一日花,以此類推。最好吃的是二日花,長度適中且爽脆,農人摘採時,全靠經驗目視判斷花苞長短,迅速摘採經濟價值最高的金針鮮蕾。

來去黑暗部落住一晚

達蘭埠部落除了金針產業外,也致力推廣休閒農業和文化生態旅遊。由於祖居地「黑暗部落」沒有電,夜晚靠著簡便的照明設備,可以體驗到沒有光害、最原始的部落生活。也因為施行無毒農業,當地生態豐富,因此擁有豐沛的自然資源,包含夜遊、溯溪、古道巡禮、傳統文化如編織、射箭、採集野菜等等,都由部落在地熟悉山上生態與部落文化的農夫帶領深入體驗。

(圖為黑暗部落遊客中心,達蘭埠文化農業產業推廣協會提供)

(主圖圖說:採金針時需整日彎著腰,與時間賽跑,一旦花開就無法採收了。)