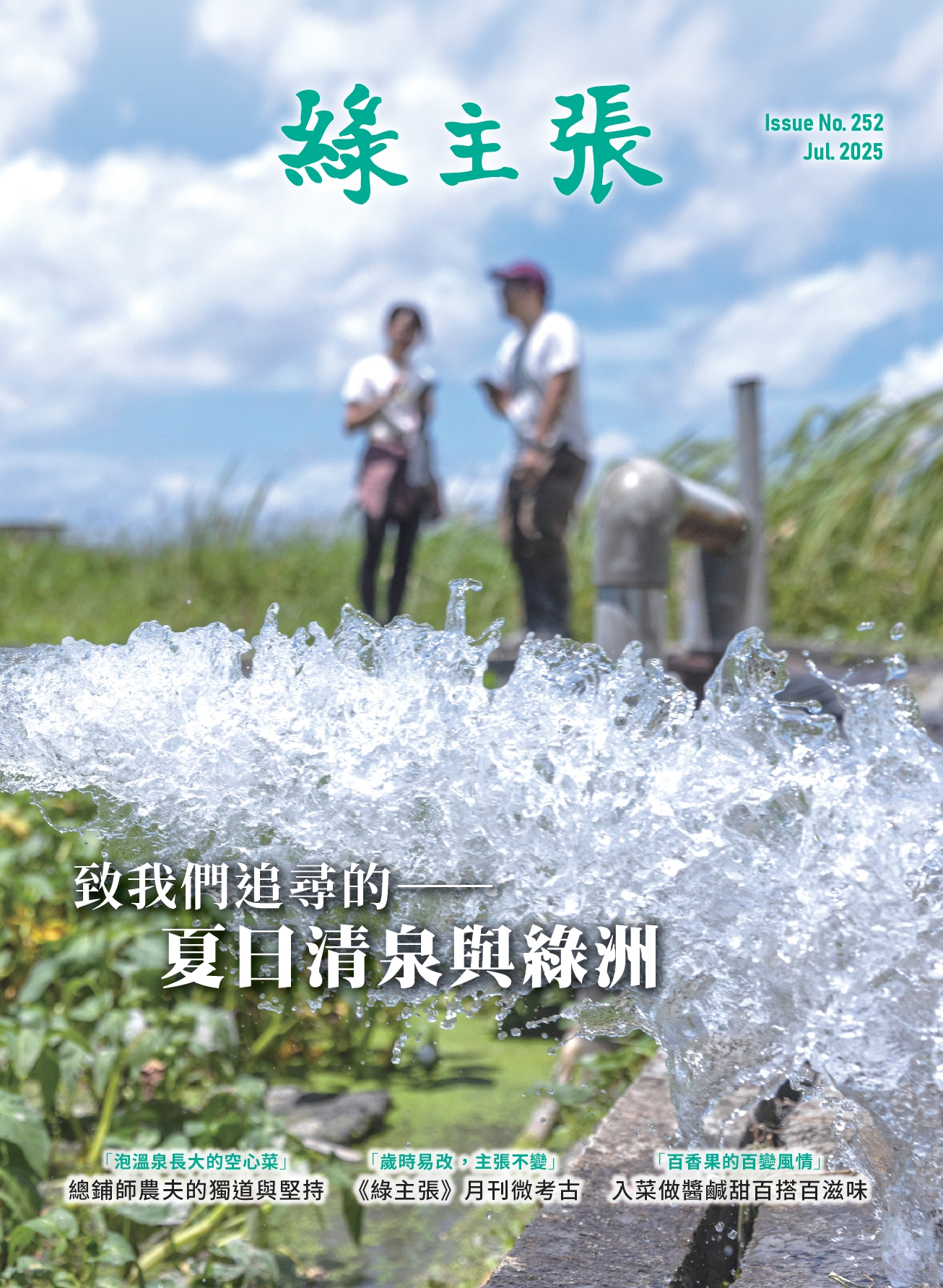

那些與他人生命交織的編輯歲月

2025-07-29・社內大小事

文字/潘嘉慧(《綠主張》月刊前主編、現為北南分社社員代表)

2010年9月1日到職的我,進入企畫部的第一個任務是編輯《生活者週報》,那是認識合作社產品最快速的途徑,當時連「草生栽培」是什麼意思都搞不清楚,只能打電話追著產品專員詢問。幾個月之後正式成為《綠主張》月刊編輯,開始走入農業現場,跟著產品專員走訪田間、漁塭、加工廠,也參與倡議活動,慢慢地,我也愈來愈像一個合作人。挑戰合作社語言模式

採訪編輯工作是我原本熟悉的領域,採訪撰文和企畫難不倒我,但合作社的組織文化及特別用語,是我進入合作社亟需適應的。「站所不是『門市』」、「我們不說買賣而是『利用』」、「供應產品的『農友』、『生產者』不是廠商」……每一句用語背後隱含著合作社組織價值與理念,對於肩負傳遞社內核心價值的《綠主張》月刊,字字句句都不能馬虎,這是我擔任《綠主張》編輯遇見的第一個挑戰。第二個挑戰則是如何在文章中置入理念,兼具好閱讀與實用性。隨著社員老化,紙本刊物的字體能不能更友善閱讀?大家滑手機時間變多,但願意停留專注閱讀的時間變短了,資訊爆炸時代,如何企畫出叫好又叫座的主題內容?我想這是《綠主張》編輯們都會遇到的挑戰吧!

來自現場的滋養與感動

2018年1月號企畫主題是「到生產者家過年」,那一期我們將來自現場的生產者故事結合深受社員喜愛的食譜,希望帶給社員滿滿的年味!來到花蓮富里的銀川永續農場,美智姐示範好幾道年糕外,還請到賴兆炫媽媽傳承古早味蘿蔔糕的滋味。讓我印象深刻的是為了拍攝封面照片,我們特地搬張椅子請生產者賴兆炫夫婦和賴媽媽在剛採收的稻田裡合影,採訪過程中留下的溫馨畫面,對編輯來說真的是個難忘的回憶。

每一次上山下海到產地採訪,雖然必須面對外拍現場環境與天候種種不確定性,但能夠踏實地踩在這片土地上,看見農友及生產者對農作物或養殖現場的用心,將所見與感動記錄下來,對我而言,是這份工作很有意義和滋養之處。

社員參與共創綠色生活

合作社另一個很珍貴的參與者是「社員」,也是《綠主張》重要的資源,每期的編輯委員會由五分社編輯委員提供最在地的線索,哪個分社或是站所舉辦了精采活動、哪一位社員可以為月刊示範料理…… 委員們作為編輯在各地的觸角,甚至成為在地寫手,社員參與成為《綠主張》最有力的後盾,這也是其與一般企業刊物很不一樣的地方。而在合作社任職九年半期間,2014年到2016 年期間輪調到組織部,參與站所與地區營運,這些經歷也成為後續編輯《綠主張》的養分與靈感來源,希望能企畫出更多貼近社員的主題。

(首圖圖說:攝影/王揚喻 圖片來源/潘嘉慧)