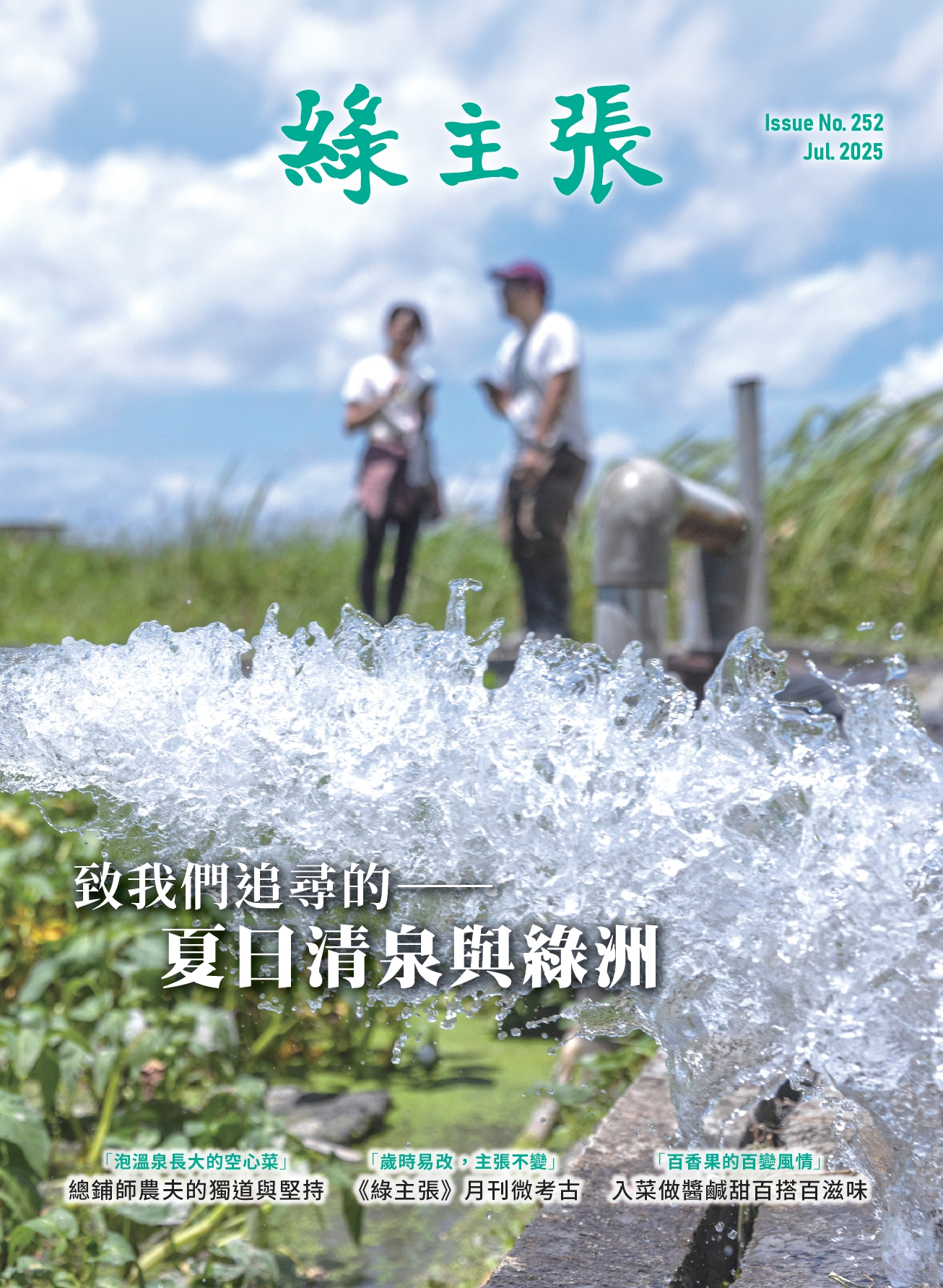

我與綠主張月刊的二十年情緣

2025-07-29・社內大小事

文字/李修瑋(第六、七屆理事主席、前總社編委會主委)

一扇通往世界的窗

在漫長的全職家庭主婦歲月裡,綠主張月刊曾是我望向世界的窗口。獨自育兒的日子裡,每當月刊寄達,我總是迫不及待地翻閱——那些來自家庭與社區之外的點點滴滴,無論是環境議題的深度報導、農友的生命故事,還是其他社員的真摯分享,都讓我感受到自己並非孤島,仍然是這社會中的一份子。回想台中共同購買的草創時期,會員與組織間的交流,全靠每週菜籃裡那張黑白的手寫週報「情報小站」(即後來的「生活者週報」) ——最初甚至是手寫複印的文件。那是人們還在以書信傳情的年代,樸實的文字散發著草創時的純真熱情。

隨著合作社正式成立,台北、台中、台南的共同購買成員陸續加入這個大家庭,綠主張月刊也應運而生,成為向社員和社會發聲的重要平台。

一則報導的感動

彼時的我,對合作社的概念還很模糊,不清楚這是一份社員與合作社間交流的刊物,只是珍惜且渴望著每月收到月刊,能為我帶來精神的糧食。在眾多知識性的訊息中,有一則消息令我印象深刻,那是一篇關於某位職員出差時不慎從旅館陽台跌落受傷的報導。雖不認識對方,卻為文中同事間的關懷之情所感動,感受到這個團體的溫度和產品的得來不易。我們常說,合作社是以人為本的組織,正是在這些對人物的報導中,讓我感受到合作社與其他團體的不同—— 沒有對人的關懷,就沒有好的產品來源。

從旁觀者到參與者

2009年東海站成立,我被推選為地區營運委員會主任委員,首次為綠主張月刊執筆,分享成站過程的酸甜苦辣。不久後,我代表台中分社參與總社編輯委員會,第一次踏進總社大門。總社編委會由理事、各分社代表和月刊主編組成。由於分社尚未設立編委會,分社代表既無事可報告,又對總社事務不熟悉,每月會議往往淪為對月刊的品評檢討。主編的壓力可想而知,而我作為分社代表也經常感到力不從心。

轉機出現在某次會議中,時任總社顧問陳來紅提議各分社也應成立編輯委員會,這個建議獲得與會者一致認同。我回到台中後立即行動,舉辦相關的影音培訓課程。由於這類主題在當時相當新穎,吸引了不少社員參加。活動結束後,我們順利招募到有志參與的社員,創辦了台中分社的《愛綠動》月刊,透過任務分工和持續出刊,建立了穩定的參與機制,成為全社第一個正式成立的分社編委會。

面向未來的思考與期許

綠主張月刊作為主婦聯盟合作社最重要的精神載體,也是重要參與者共同意志的展現。翻閱歷年月刊,對環境和食安議題的關注、對生產者的支持始終如一。然而,隨著大眾意識提升,社員在市場上有了更多類似的產品選擇後,為何還需要合作社?社員如何認識合作社的好處和價值?合作社又如何做到真的為社員謀福利?這些深度思考的結晶,也逐漸成為綠主張月刊更有意識去傳播的內容。

我曾設想將紙本月刊改為雙月刊,同時搭配主題書出版,將合作社的知識經驗系統化整理,將零散的文章依主題集結成書,作為合作社的上架產品之一。如此既能減輕每月出刊的時間壓力,也能更有策略地把月刊當成未來出書的準備去規劃內容。可惜這個想法未及討論便胎死腹中。

畢竟,在合作社尚未建立系統知識庫之前,綠主張月刊不僅是與社員、社會交流的首要管道,更扮演著重要的知識庫角色。要做出改變,相應的配套措施必須跟上。但我仍期許月刊編輯能更有意識地回應社會和社員的變化與需求,繼續發揮這份刊物的獨特價值。

(首圖圖說:圖片來源/李修瑋)