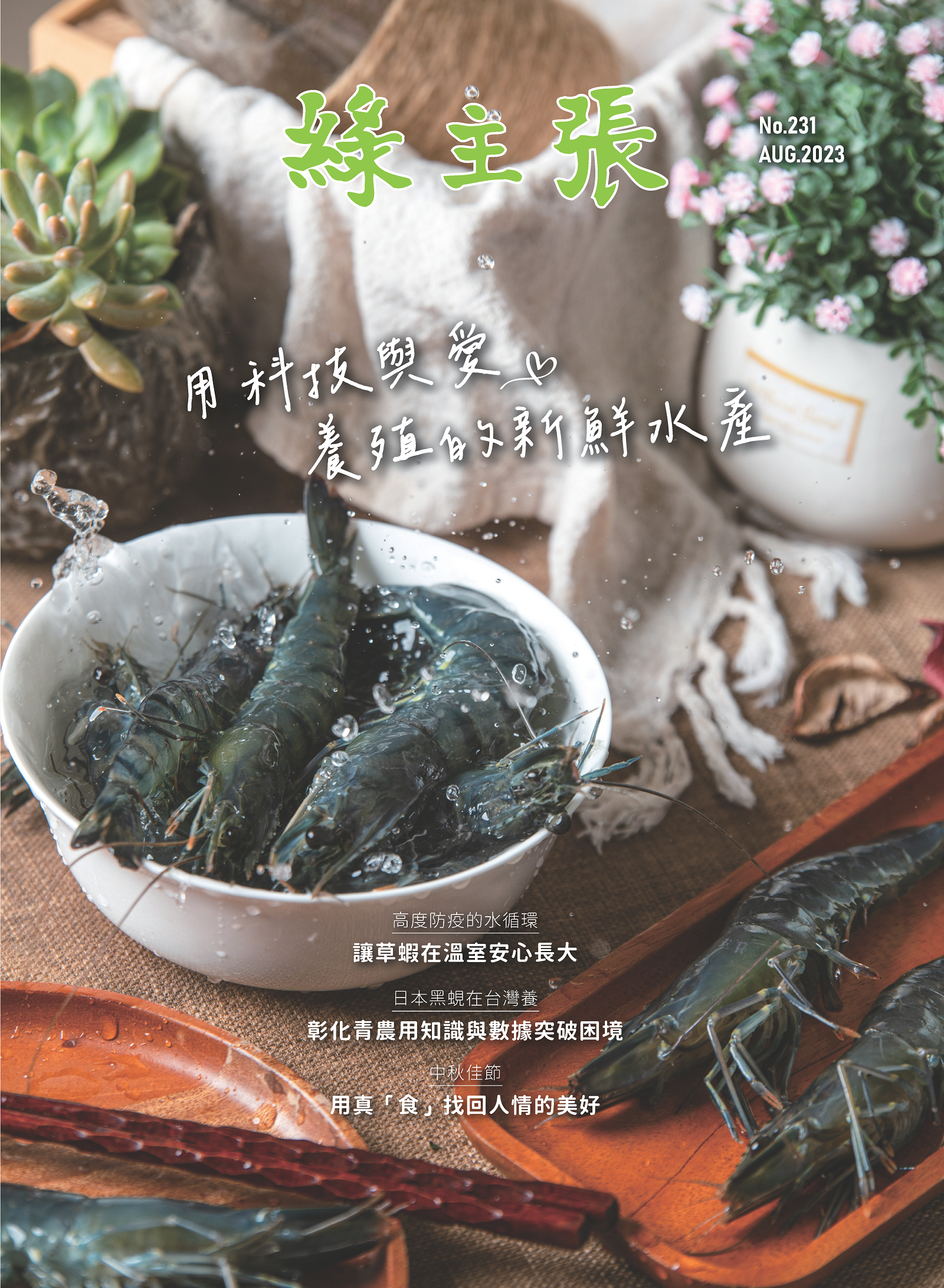

節約水資源的水產養殖方案-溫室養殖

2023-08-15・社內大小事

文/王怡力.台南分社社員 攝影/黃名毅 插圖素材/freepik

在一望無際的台南學甲魚塭中,矗立著兩、三棟溫室,那裡是嘉隆和柔吟的夢想立基之處,他們來到異地,和孩子在這裡共同生活成長,並逐步邁向永續的漁業經營之路。選擇在此處築夢,是有現實考量,附近魚塭養殖的大多是虱目魚,使用的水源是河海交界處的淡海水,而嘉隆選擇了屏東運來的海水,兩種水源鹽度不同, 在病毒或細菌的互通上,有一個天然的屏障,再加上選擇建造溫室,物理性的隔絕外界,所以在此地養殖室內海水草蝦,不僅育成率較好,也能產出比露天養殖更好的品質與數量。

至於為何要專程從屏東運海水過來?因為嘉隆攻讀研究所時在屏東養魚,對屏東的海水有一定的了解。海水來源只有台南「將軍漁港」和屏東的「沙層海水」兩個選擇,將軍港的價格較屏東的便宜一半,但考量將軍港很多船隻行駛可能有油污或其他污染,所以最後選擇價格高一倍,但品質更好的屏東海水。

柔吟在介紹場區設備時,彷彿自己是蝦子的室內設計師在說明設計概念。首先要建造符合蝦子生活型態的設備,也就是能有效保暖、也能有效散熱的溫室;接下來要思考如何提供好的水源,讓不同階段的蝦子不會互相影響,因此有了獨立循環蝦池及消毒過濾的設計;最後還要節省能源,當然就需要依靠科技,統計每個設備的獨立耗電量,讓場區能夠利用數據改良每個環節,以求效能最佳化。

高度防疫概念的水循環

這些針對蝦子成長所設計的場區,可以用「水的循環」和「蝦的一生」兩種方向來說明,光是水的循環分為大小循環,就是一種具有高度防疫概念的做法, 在場區中有所謂水的大循環,是將屏東來的海水集中在兩個水庫,接下來將水庫中的水用臭氧消毒,臭氧可以將水裡的細菌、病毒、寄生蟲及其他生物殺死,經過曝氣池讓臭氧消散,再利用過濾缸把多餘物質濾掉,這些乾淨的水就會注入到指定的養成池或檢疫池,當養成池的魚獲收成或檢疫池的蝦苗轉移,這些原本的水就會再度排出到水庫淨化,這就是場區裡水的大循環。

在場區中水資源幾乎不會被浪費,除了蒸發及少量排出,大部分的水都在柔吟口中的大、小循環中一再被利用,這是因為他們發展出有效的餵養管理,還利用過濾消毒設備及露天水庫的天然淨化,解決傳統養殖產業的耗水問題。

用科學方法育成的草蝦

此場區內的蝦苗來自越南,嘉隆說明選用進口蝦苗的原因是「即時檢驗」。蝦苗在出境前會做一個具有時效性的檢驗報告,檢驗後三天內若沒有坐上飛機, 檢驗報告就失效,這是控管蝦苗來源的第一步,也是減少蝦苗疾病的重要步驟。蝦苗飛到台灣後,防檢局也會抽樣檢驗,檢驗時間約一週,檢驗沒過就需要銷毀。

為了減少草蝦殘食的狀況,嘉隆捨棄人工餵養,改以餵食器噴灑,將原來相同的餵養量用少量多餐的形式,讓蝦子可以頻繁進食,只要吃得飽蝦子就不會相互攻擊,也讓原來人工餵養時飼料沉下去堆積在池底的狀況消失。嘉隆驕傲地說:「現在池底都是乾淨的,以前池底會有累積的飼料,很快就會產生細菌或敗壞,變成讓水質變差的惡臭污泥,就有可能會引起疾病的產生,而集約式養殖只要有疾病,就很快會擴散,我們要做的事,就是別讓它發生就好。」

蝦苗的育成,通常會先向客人確認品種、大小的需求,若是像合作社這樣計畫性生產的合作,還會考量訂購者需求的蝦子大小,再決定蝦苗數量,也能利用數據計算出精密的養殖天數,提供最佳產品。

管樂教育學會耐心等待

管樂,是嘉隆和柔吟的共同興趣,柔吟溫暖而堅定的說:「練習一首曲子,全部的音都正確只是基本要求,還要加上正確的速度和音樂性,最後還要與八十個夥伴共同演奏。就像從農,我們一直都在做同樣的事情,最多的時間就是在等魚蝦成長,我們在音樂裡學習到耐心與堅持,所以能夠耐得住性子慢慢等, 不會對進度感到焦慮。」這是管樂教育對他們的影響,讓他們學會盡力去做、觀察、改進,以及更多的耐心等待。對於這個新穎的養殖方式,他們評估風險、環境等現實上的考量,決定以此為業,另一方面,兩人也希望以科技為解方,讓產業培育下一代的接班人,使溫室養殖成為氣候變遷下的最佳方案。一起來聽音樂會

嘉隆與柔吟相識於陳一夫老師執教的成大管弦樂團,四年前開始參與一夫樂集房角石管樂團,每個月都會帶著孩子一起北上練團,培養家庭成員共同興趣。一夫樂集房角石管樂團本年度的公演時間於10月20日晚上19:30,邀請各位喜愛音樂的朋友相約新北市蘆洲功學社音樂廳,一同聆聽屬於台灣的原生原聲。

(首圖圖說:蝦子的育成可靠機器算出精密的養殖天數。)