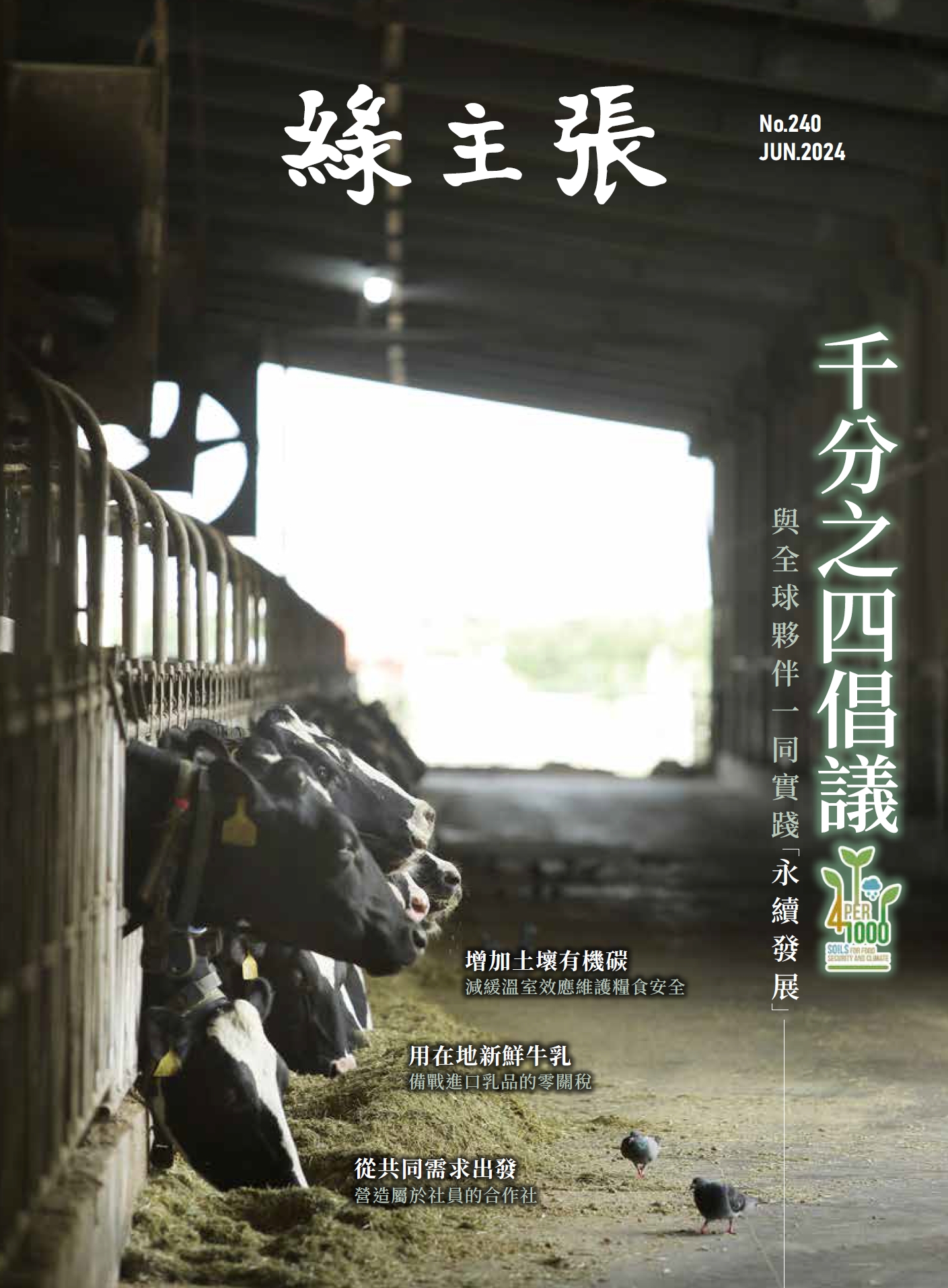

從「共同需求」出發 營造屬於社員的合作社

2024-06-11・千分之四倡議 與全球夥伴一同實踐「永續發展」

文/陳怡樺 攝影/陳郁玲

「過去採訪的合作社有沒有樂齡相關服務呢?」收到這個邀稿時,第一個出現的念頭是,合作社為什麼會有這類設施或服務呢?如果有,又是怎麼開始的?把記憶中可能符合的合作社想了一輪,停在每個合作社的重要起點「共同需求」。年齡跨度三代的街區中心

多年前的某個3月天,好幾位志工阿嬤阿公為排隊的小孩和左鄰右舍切蛋糕的畫面浮現眼前。那天是Exeter Street Hall(以下簡稱「街區中心」)的社員大會日暨對外開放日,不論是曾經或現居的住民絡繹不絕,室外春寒料峭但室內溫暖入心。

10年過去,經歷疫情,街區活力不減。每週例行的長輩午茶聚會(seniors' tea club)持續至今,如今固定的課程更加多元,瑜珈、冥想、頌缽,還有各式DIY課程,也開辦維修咖啡館,提供移民、難民的英語課程等。疫情期間,供應健康外帶餐盒。此外,為了更符合各個年齡層的使用者需求,10年來經歷多次整修,包括符合環衛法規的專業廚房、全齡可用的無障礙廁所、區分功能的室內整修、為幼兒空間增設的護欄,還有符合輪椅使用者的園藝設施等,一點一滴的調整慢慢貼近每位使用者。

透過募資聚集能量

街區中心的發展圍繞且深耕於住民的所在「社區」,如何聚集一群人一起做事、凝聚共識、成為社員,對於「社區」有這麼強的認同感?緊扣居民,也是使用的需求是關鍵。「共同需求」隨著社員/使用者的狀態改變而調整。所有開展,在在都能達到社員對於共同需求的期待,被滿足的過程,也是點滴增強社員和合作社的黏著度。回憶當時受訪者、也是發起人之一瑪莉安· 克雷格(Marianne Craig)說,當時為了買下這個建築啟動向社區募資,這是所有居民凝聚共識和能量的最高峰。過去這個街區的氣氛和典型城市無異,對彼此都不太熟悉。她坦言,如果一開始我們就獲得一大筆外部挹注的經費,現在應該就不會擁有這麼強的社區向心力。

參與街區中心的同時,克雷格笑說,「募資過程,陸續有五對夫妻選擇離婚,直到現在大家還會拿來自嘲。」她認為,分手後能理性說笑,是因更了解、理解雙方性格需求的差異,做出的決定,這不也正是成熟的展現。

「共同需求」以社員的共識為底

另一個呼應本次主題的合作社在德國柏林的莫肯恩基茲住宅合作社(Möckernkiez eG),2009年完成註冊,佔地3 公頃,社員數超過三千人,共建有14棟樓,提供四百多間公寓,也有商業空間出租。2022年5月,合作社召開年度社員大會時,除了壯年,不少銀髮族參與。6月,曾任董事總經理的福漢克· 尼茨薛(Frank Nitzsche)帶我們走逛社區,途經幾處,印象深刻。

(首圖圖說:Exeter Street Hall舉辦社員大會暨對外開放日,社員交流也認識新朋友。)